2025.7.7

介護タクシーの市場規模と地域戦略|今後の開業チャンスを探る

名古屋でホームページ制作・WEB制作を行う株式会社ZoDDoです。

今回は介護業界の中でも「介護タクシー」にフォーカスした内容です。

超高齢社会を迎えた日本では、通院や買い物に困る高齢者が増加しています。

介護施設・訪問介護を行う事業者も増加しましたが、現在注目されているのが、移動手段として注目されているのが「介護タクシー」です。

本記事では介護施設、介護タクシー事業のホームページを手掛ける当社が、介護タクシーの市場規模から将来性、開業を成功させるための地域戦略やWEB戦略までを徹底解説。

介護施設や新規参入を考えている方に向けて、専門的な知見と実例を交えながらお届けします。

ちなみに、先に答えを言ってしまうと介護タクシー事業は「早くWEB戦略を行なった所が一人勝ち」できる業界と言えます。

目次

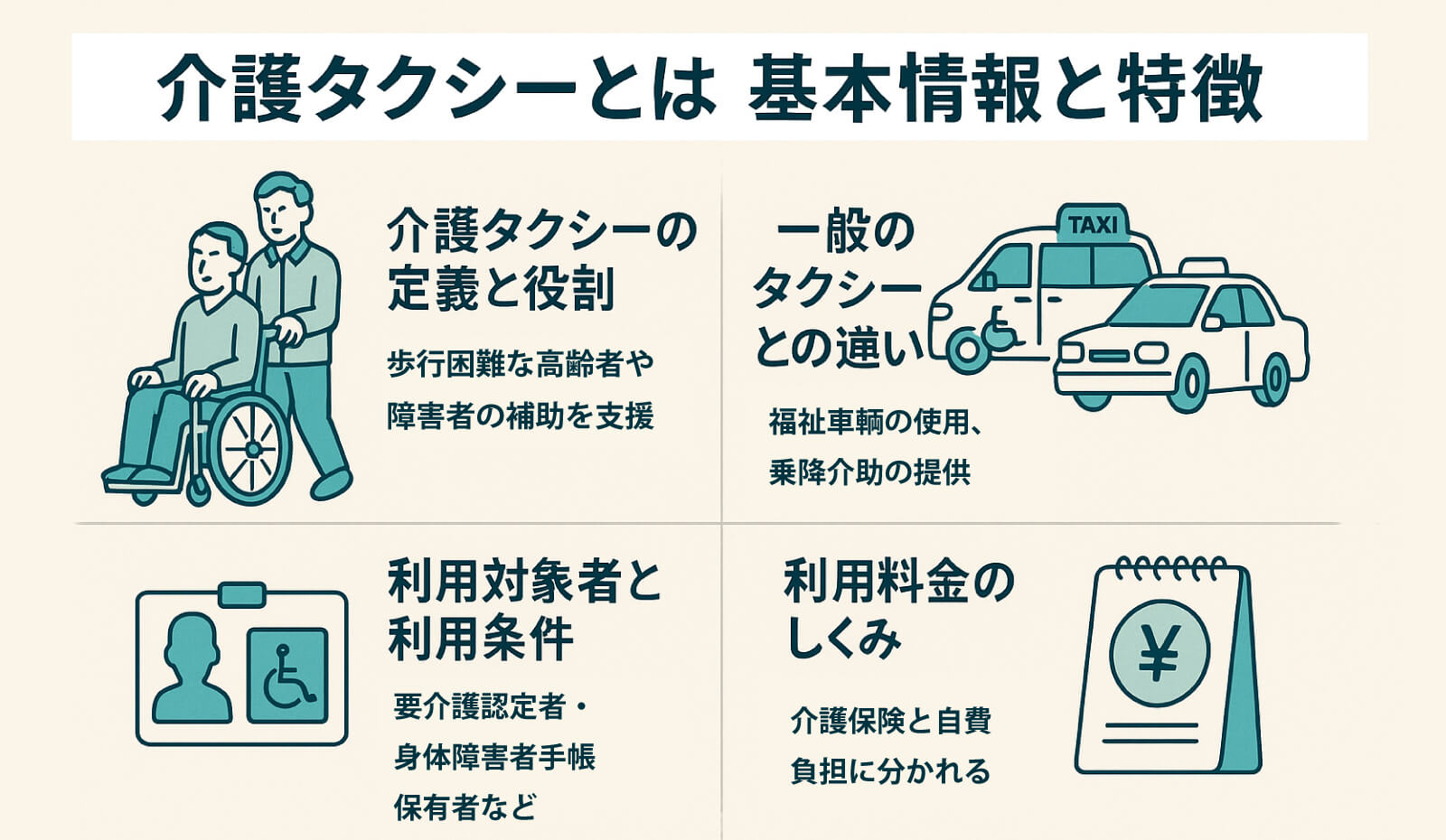

介護タクシーとは?基本情報と特徴

介護タクシーの定義と役割

介護タクシーとは、歩行が困難な高齢者や障害をお持ちの方など、公共交通機関の利用が難しい人に向けた移動支援サービスです。

病院への通院や施設への送迎、日常的な外出のサポートなど、単なる「移動」ではなく「介助付きの移動」を提供する点が特徴です。

介護保険を利用して一部費用を軽減できるケースもあり、年々ニーズが高まっています。

高齢者のQOL(生活の質)を向上させる手段として、地域福祉の中で重要な役割を果たしています。

一般のタクシーとの違い

介護タクシーと一般のタクシーの大きな違いは、利用者の身体状況に応じた対応ができる点です。

- 車椅子ごと乗車できる福祉車両を使用

- 乗降時の介助や付き添いサービスが可能

- 介護資格を持つドライバーが対応するケースも多い

そのため、通院時に医療機関とのやりとりが必要な方や、家族の付き添いが難しい高齢者にも安心して利用してもらえます。

利用対象者と利用条件

介護タクシーは、誰でも利用できるわけではありません。

主に以下のような条件が必要です。

- 要介護認定を受けている方(要支援含む)

- 身体障害者手帳の交付を受けている方

- 医師の診断やケアマネジャーの判断で、通常の移動手段が困難とされる方

通院や福祉施設への移動など、介護保険の対象となる移動については、公的支援を活用することで、自己負担を軽減できます。

利用料金のしくみ|保険と自費の違い

介護タクシーの料金は、「介護保険を利用するケース」と「自費での利用」に分かれます。

| 利用区分 | 主な用途 | 支払い方法 | 自己負担割合 |

|---|---|---|---|

| 保険適用 | 通院、施設送迎など | 介護保険+自己負担 | 原則1割(収入により2〜3割) |

| 自費利用 | 買い物、親戚宅訪問など | 全額自己負担 | 100% |

また、料金は「運賃+介助料+機材使用料(ストレッチャーなど)」という構成になっており、事業者によっても差があります。WEBサイト(ホームページ)に明確な料金表を掲載しておくことが信頼性アップに繋がります。

ドライバー・車両に必要な資格と条件

介護タクシーの運営には、ドライバーの資格や車両の条件が定められています。

以下は主な要件です。

【ドライバーに必要な資格】

- 普通自動車二種免許

- 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)や介護福祉士資格(必須ではないが推奨)

【車両の条件】

- 車椅子・ストレッチャーの乗車が可能な福祉車両(リフト・スロープ付き)

- 車両ごとに「福祉輸送事業」の許可を受ける必要あり

【事業運営に必要な届け出】

- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可(国土交通省)

- 地域の運輸局への申請

- 必要に応じて介護保険事業者の指定申請

利用者の安全を守るためにも、法令遵守・保険加入は必須です。

これらを整備してはじめて、信頼される介護タクシーサービスとして地域に根ざすことが可能になります。

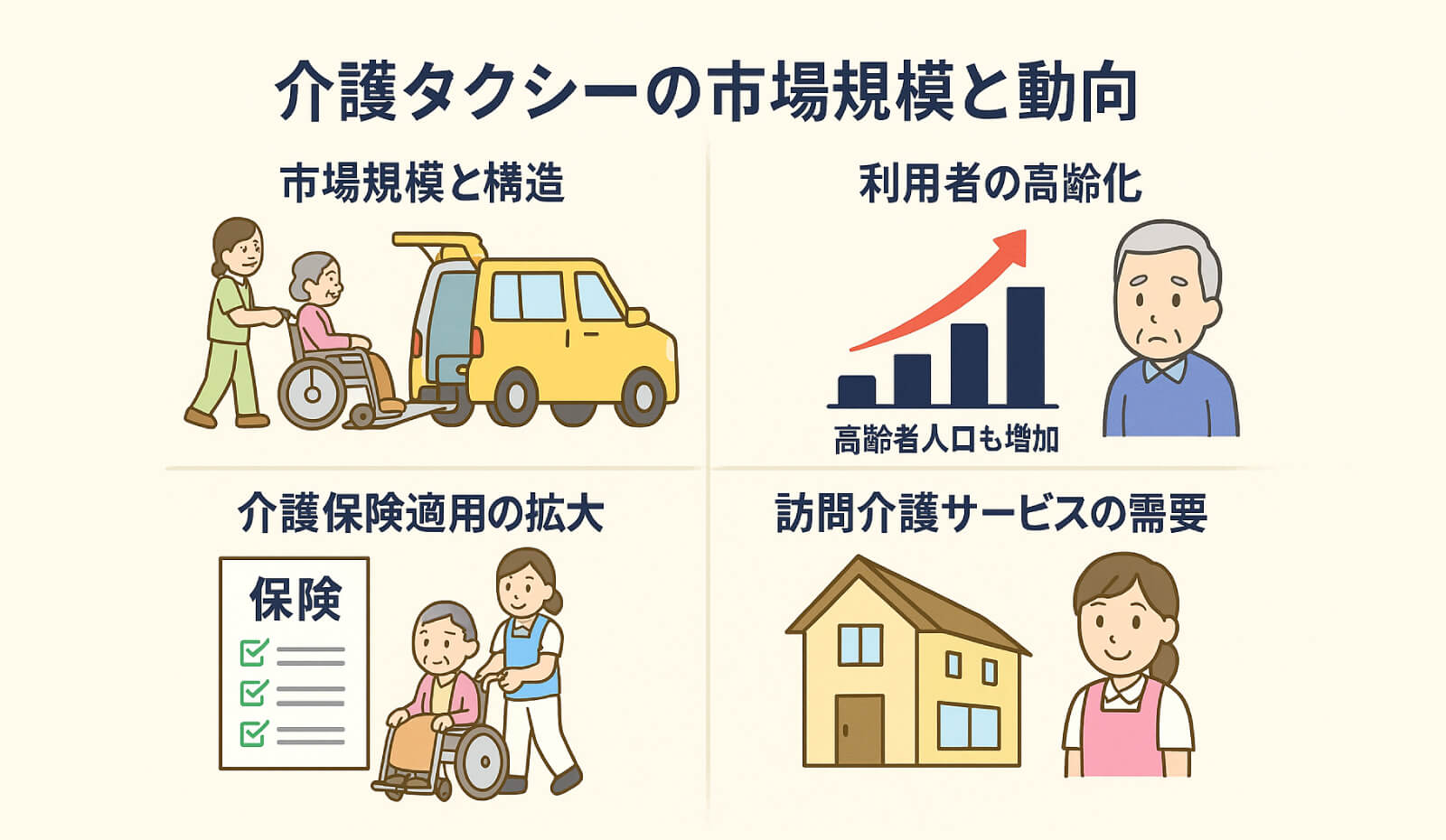

介護タクシーの市場規模と需要の現状

高齢化社会が生み出す「移動弱者」の増加

日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、2024年時点で65歳以上の高齢者人口は約3,600万人、全人口の29%を占めています。(※総務省統計局より)。

この「超高齢社会」において、病院や介護施設への通院・通所といった“移動”そのものが生活の大きな障壁となっています。

特に一人暮らしや老老介護世帯では、公共交通機関の利用もままならず、いわゆる「移動弱者」となるケースが増加。

こうした背景から、ドア・ツー・ドアで介助付き送迎が可能な介護タクシーの需要が急速に拡大しています。

当社では介護タクシー事業を創業する方の事業計画・WEB集客に携わることが増えています。介護タクシーのニーズの増加が高まっているのを感じます。

介護タクシーの市場規模|推移と将来性

介護タクシーの市場は、訪問介護や通所介護と並び、高齢者向け移動支援サービスとして拡大中です。

経済産業省の「福祉用具・サービス市場実態調査」(令和4年度)によると、高齢者向け輸送関連サービスの市場規模は年間約1,200億円以上とされ、今後も堅調な成長が見込まれています。

また、介護保険外の自費送迎サービスも増えており、医療目的以外での「自由な移動」のニーズが広がることで、市場規模は2028年には1,800億円を超える可能性も指摘されています。

(※民間調査機関による予測)。

地域ごとに異なるニーズの格差

介護タクシーの需要は地域によって大きく異なります。以下のような傾向があります。

| 地域 | 特徴 | 需要傾向 |

|---|---|---|

| 都市部 | 公共交通は発達しているが混雑や距離の課題あり | 通院・通所に限定した短距離需要が多い |

| 郊外 | 病院・施設までの距離が遠い | 長距離利用や予約制の需要が高い |

| 山間部・離島 | 移動手段が限定的 | 日常生活そのものが送迎依存になるケースも |

このように、地域特性を踏まえたサービス提供が、競合との差別化にも繋がります。

介護施設・訪問介護事業所との連携

介護タクシーは、単独で運営するよりも、介護施設や訪問介護事業所と連携することで、より継続的な利用者確保が可能です。

たとえば:

- 通所リハビリ施設が自社でタクシーを導入して送迎

- 訪問介護事業者が介護タクシーと提携して通院支援を強化

- グループホームとの契約で定期送迎業務を請け負う

こうしたBtoB型の戦略は、安定的な売上を確保するうえでも非常に有効です。

訪問介護と介護タクシーは相性が良い事業なので、介護タクシー事業者が訪問介護へ進出する事例も多数あります。もちろん、事業成長もスムーズなので規模が大きくなりやすいです。

実際の利用者とその声|信頼構築のヒント

高齢者やその家族からは、以下のような声が多く寄せられています。

「病院まで安心して通えるようになった」

「乗り降りの介助が本当に助かる」

「自費だけど、気兼ねなく買い物に行けるようになった」

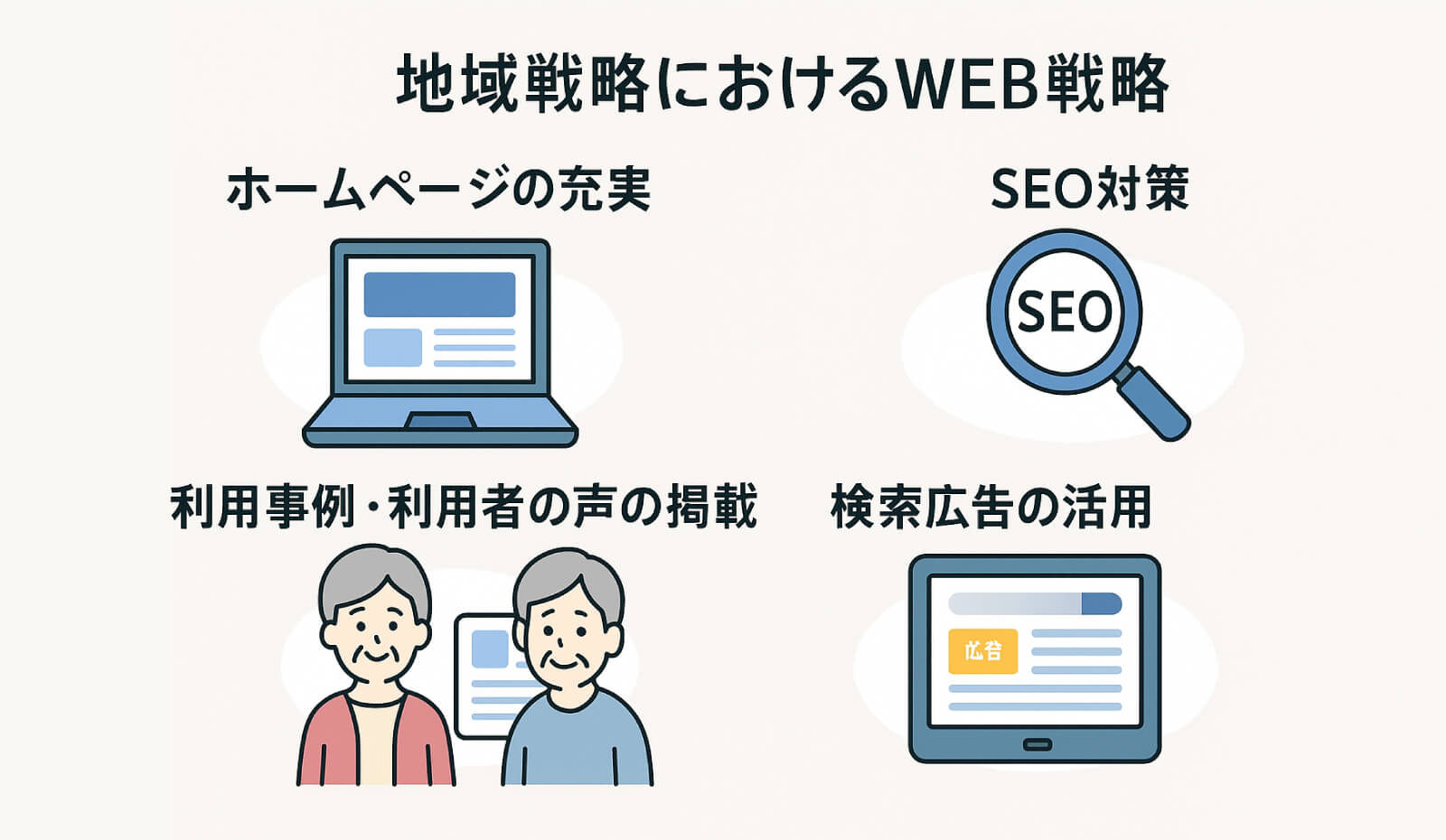

利用者の体験談や口コミは、WEB集客でも非常に重要な信頼構築要素です。

自社ホームページに実際の活用事例や写真付きのレビューを掲載することで、初めての利用者にも安心感を与えられます。

地域戦略の立て方|エリア特性の見極め

地域戦略の重要性とは?

介護タクシーは“どこで始めるか”によって成否が大きく変わります。都市部・郊外・地方では、利用者の属性やニーズ、競合の有無がまったく異なります。

単に営業範囲を広げるのではなく、地域の特性に応じた戦略設計が重要です。

自社がターゲットとする営業範囲の特徴を押さえましょう!ターゲット地域に合わせた集客アプローチがマッチすると成長が早くなります。

エリア分析の基本:需要と供給のバランスを読む

まず注目したいのは、以下の地域データです:

- 高齢者人口比率

- 医療機関や介護施設の数

- 公共交通の利便性

- 自家用車保有率

- 同業者(介護タクシー)の数とサービス内容

これらを把握することで、自社の営業エリアで「どのような移動ニーズが存在するのか」を明確にできます。

たとえば、駅から病院まで遠く、バスの本数が少ない地域では、通院送迎に特化したサービスが有効です。

ターゲット層の明確化と需要の絞り込み

「高齢者なら誰でもターゲット」という考え方では、差別化が難しくなります。以下のように、ペルソナ(顧客像)を具体的に絞ることが大切です。

| ターゲット像 | 特徴 | 有効なサービス例 |

|---|---|---|

| 一人暮らしの高齢者 | 支援者が少ない | 通院+付き添い介助パック |

| 老老介護世帯 | 両者が移動困難 | 夫婦同乗対応プラン |

| 認知症の方 | 突発的な行動あり | 定期契約制・付き添い強化 |

戦略を明確にすると、広告やWEB集客にも効果が現れやすくなります。

地方ならではの戦略:予約制・柔軟対応がカギ

地方や過疎地域では、移動距離が長くなる傾向があります。

定期的な通院やリハビリに対応する「完全予約制+定期送迎契約」などの仕組みを導入することで、収益の安定化とサービスの質の向上が両立できます。

また、公共交通機関がほとんどない地域では、「地域のインフラ」としての役割を担うケースも多く、自治体からの支援や委託契約の可能性も視野に入れておきましょう。

成功事例に学ぶ:地域密着の鍵とは?

- 【例1】郊外の介護タクシー事業者が、地元のクリニックと提携し、毎週決まった曜日に患者を送迎

- 【例2】地方都市の事業者が、定期契約制の買い物送迎パックを展開し、地域の高齢者グループから信頼を得た

このように、「地域の困りごとに対応する」姿勢が、リピーターと紹介を生み、事業の安定につながります。

WEB戦略とホームページの活用術

なぜWEB戦略が重要なのか?

介護タクシーの利用者やその家族がまず見るのは、ホームページやGoogle検索結果です。施設との提携営業も大切ですが、個人の検索からの集客を無視するのは大きな機会損失につながります。

高齢者自身で調べることは少なくても、子どもやケアマネージャーなど、“代理で探す人”がWEB経由で比較・選定しているのが現実です。

当社は名古屋で集客に強いホームページ制作を数多く制作していますが、集客できるホームページのポイントとして、ユーザーの行動パターンを把握するのはとても重要です。

関連記事

介護タクシーのホームページ制作のポイント介護タクシー事業はWEB戦略がキーポイントです。

エリアによっては早くWEB戦略を行い、検索順位・アクセス数を確保した先駆者が一人勝ちします。

高齢者・家族向けサイトの設計ポイント

誰が見ても安心して利用できるように、以下の設計が求められます:

- 文字サイズは大きく、読みやすいフォントを使う

- 写真・図解・料金表などの視覚情報を豊富にする

- 料金・利用手順・対応可能な範囲を明記

- 利用事例や介助の様子を具体的に紹介

- 予約方法をわかりやすく掲載(電話・WEB)

SEO対策と地域キーワードの活用

ホームページを作っただけでは検索上位に出ません。「地域名+介護タクシー」などのキーワードを意識したSEO対策が重要です。

【例】

「○○市 介護タクシー」

「○○区 高齢者 送迎サービス」

「通院介助 介護タクシー ○○市」

これらのキーワードを、タイトル・見出し・本文に自然に盛り込むことで、検索エンジンからの集客が強化されます。

SNS・Googleマップ・口コミ活用も併用する

ホームページと連携させることで、WEBからの集客力がさらに高まります。

- Googleビジネスプロフィールの最適化(営業時間・写真・クチコミ)

- 利用者の声をSNSに掲載(※本人許諾を得たうえで)

- ケアマネジャー向けの情報ページも併設し、BtoB需要にも対応

信頼性・権威性のあるコンテンツ作りが、EEATの観点でもSEO的にも効果的です。

エリアによってはホームページによるWEB戦略で独占状態も可能になる

株式会社ZoDDoでは、介護タクシー事業の創業・WEB集客のサポートを多数行ってきました。

その経験からはっきり言えることが「早くWEB戦略を立てた事業者の独占状態」になる可能性があります。

介護タクシーを利用する年齢層は高齢者だから・・とホームページによるWEB戦略を行わない事業者が多く、そもそも介護タクシー事業者がまだ少ないのも相まってチャンスとしか言えません。

当社でサポートしている介護タクシー事業者の多くが、自社のエリアで独占状態を叶えている方も居ます。介護タクシー業界はWEB対策を「早く取り組んだ者勝ち!」と言えます。

介護タクシー開業を成功させるためのステップ

ステップ①:必要な許可・届出を把握する

介護タクシーを開業するには、以下の許認可が必要です:

- 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可(国土交通省)

- 運輸局への車両登録と営業所の届け出

- 介護保険適用事業所としての登録(希望する場合)

行政の窓口は煩雑なので、事前に地域の「運輸支局」「行政書士」などと連携しながら進めましょう。

ステップ②:ドライバー・車両・保険の準備

- ドライバーは二種免許+介護資格(初任者研修など)を取得

- 車両はスロープ・リフト付き福祉車両を導入(中古も選択肢)

- 任意保険・介護事故対応保険も必須

安全対策は信頼獲得の第一歩です。

集客・ブランディングを考えると予算が合えばクルマをラッピングしましょう!

集客効果が高く印象も良くなります。

ステップ③:初期費用と運営コストの見積もり

| 項目 | 金額目安(例) |

|---|---|

| 車両購入・改造費 | 200〜400万円 |

| ドライバー研修・資格取得費 | 10〜30万円 |

| 営業所設置費 | 50〜100万円 |

| WEBサイト制作費(しっかりしたホームページ) | 50〜90万円 |

| 保険・登録費用 | 10〜20万円 |

合計:300〜600万円程度が初期投資の目安です。

補助金・助成金(地域創業支援等)を活用できる場合もあるので、自治体HPを要確認です。

ステップ④:トラブル防止と信頼構築

- 利用者や家族との契約内容を明文化

- キャンセル規定・待機料金なども明確化

- 苦情対応マニュアルや職員研修を定期実施

地域との関係性を築くためには、「安全・安心・丁寧」な対応が不可欠です。

ステップ⑤:地域とつながるための広報戦略

- 地域包括支援センター・ケアマネ事業所にチラシ配布

- 地元の新聞・フリーペーパーで紹介記事を掲載

- 地域イベント・福祉関連展示会に参加して認知度を上げる

最終的には「○○市ならあの介護タクシーが安心」と口コミで広がることが、地域密着型成功モデルのゴールです。

当社のクライアントでも介護タクシーで「〇〇市の介護タクシーならここ!」みたいな感じになっている事業者がいます。ドンドン事業拡大してます。

介護タクシー事業で成功するならWEB戦略・ブランディングがポイント!

ここまで介護タクシー事業の市場や開業などについて説明しました。

介護タクシー事業で創業される方のサポートをしてきましたが、今の時代は介護タクシー事業はチャンスだと思います。多くの介護タクシー事業が個人営業が多く、そこまで市場がレッドオーシャンになっていません。

この状態で本気で事業として取り組もうとする事業主が現れると・・・地域No1はすぐかもしれません。

そのためには「WEB集客」「ブランディング」この2本柱がポイントとなります。

「介護タクシー事業で地域No1を狙いたい!」と言う方はお気軽にご相談ください。