2025.7.1

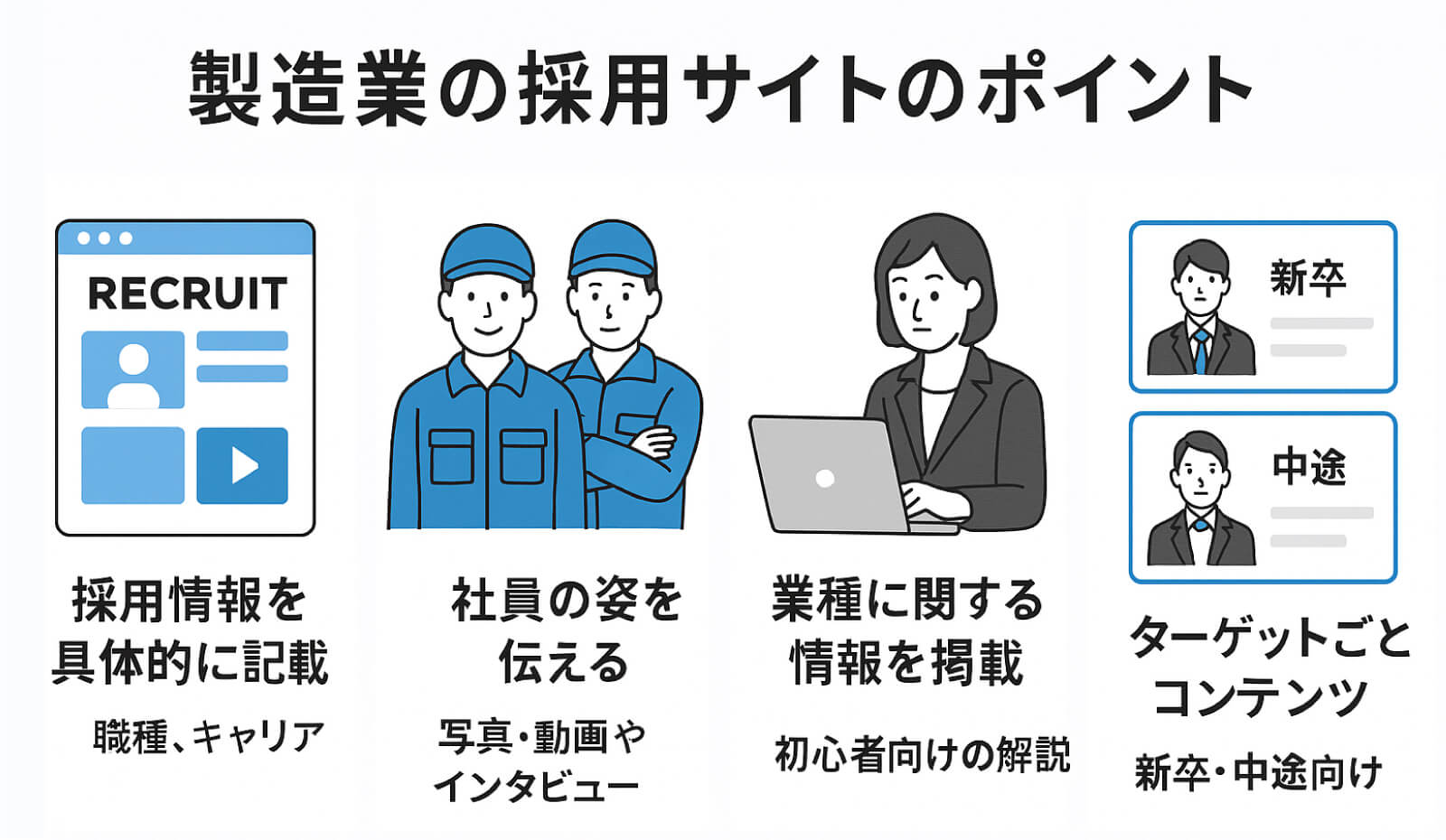

新卒・中途が集まる!製造業のための採用サイト設計ガイド

ホームページ制作・WEB制作を行う株式会社ZoDDoです。

製造業の採用活動は、慢性的な人材不足や若手離れといった課題に直面しています。

そんな中、企業の魅力をしっかりと伝える「採用サイト」の存在が、応募者の決定要因になりつつあります。

当社でも製造業、小売業、建設業から採用サイトについて相談を頂きます。

本記事では、実際に採用サイトを制作し、人材採用を成功に導いた経験から、新卒・中途を問わず人材を惹きつけるための採用サイト設計のポイントを徹底解説します。

目次

採用サイトが製造業の人材確保に重要な理由

なぜ今、製造業に「採用サイト」が求められるのか?

日本の製造業は今、深刻な人材不足という大きな壁に直面しています。

技術継承が進まず、若年層の採用にも苦戦している企業が少なくありません。そんな中、企業の魅力を「自ら発信する」採用サイトの重要性が高まっています。

求職者の情報収集行動が大きく変化している

かつての求職者は、ハローワークの情報や求人誌などに頼って就職活動をしていました。

しかし、今の求職者——特に20代〜30代の新卒・中途層——はまずスマートフォンで企業名を検索し、「採用情報」や「社員の声」、「働き方」などをネット上で調べるのが当たり前になっています。

つまり、企業の採用サイトは“デジタル上の会社説明会”とも言える存在。

求人票だけでは伝わらない、「社内の雰囲気」「仕事のやりがい」「キャリア形成の可能性」を伝える場として、採用活動に欠かせないツールになっているのです。

求人媒体や総合サイトとの違いとは?

求人媒体や合同説明会は、他社と並列で掲載されるため、どうしても情報が埋もれてしまいがちです。とくに製造業では「業種の違い」が分かりにくく、求職者からすれば一括りに見えてしまうリスクもあります。

しかし、自社の採用サイトであれば、業種ごとの特徴、社員の声、職場の雰囲気などをじっくり伝えることが可能です。

これは「製造業=堅苦しい・古い」といった先入観を払拭する大きなチャンスになります。

実は応募率を左右するのは「採用サイトの有無」

実際に、採用支援会社などの調査でも、「企業の採用サイトを見て志望度が上がった」と答えた求職者は60%以上という結果が出ています。(出典:マイナビ2023調査)。

つまり、採用サイトの有無が応募数・質に直結する時代になっているのです。

採用サイトで発信すべきコンテンツとは?

応募につながるコンテンツには“現場感”と“信頼性”が不可欠

ただ求人情報を載せるだけでは、求職者の心には響きません。特に製造業では、業務内容が想像しにくかったり、「堅そう」「古そう」というイメージを持たれやすかったりと、印象で損をしているケースも多く見られます。

だからこそ、リアルな現場の声を届け、会社の雰囲気を“見える化”するコンテンツが求められています。

社員インタビューで“リアル”を伝える

現場で働く社員のインタビューは、採用サイトにおいて非常に効果的なコンテンツです。

仕事のやりがいやキャリアパス、1日のスケジュールなどを具体的に語ってもらうことで、求職者は「ここで働く自分」をイメージしやすくなります。

さらに、中途採用者や若手社員、女性社員など、さまざまな立場の声を掲載することで、多様性のある職場環境をアピールできます。

動画コンテンツで“空気感”を伝える

製造業の職場環境は、文章だけではなかなか伝わりづらい部分も多くあります。

そこで効果的なのが動画です。たとえば以下のような動画コンテンツがよく活用されています。

- 社員の1日を追った密着ドキュメント

- 工場や作業場の紹介映像

- 社長や上司のメッセージ動画

これらの動画を通じて、社風や空気感を直感的に伝えられるため、応募者の離脱を防ぎ、志望度アップにつながります。

福利厚生・教育制度など“安心材料”の明示も重要

求職者は、「どんな人が働いているか」だけでなく、「どのような待遇を受けられるか」も非常に重視しています。

特に中途採用者はキャリアチェンジにリスクを感じているため、安心して応募できるような情報を用意しましょう。

たとえば以下のような情報を掲載すると効果的です。

- 福利厚生(社宅、家族手当、通勤手当など)

- 教育制度(新人研修、技能訓練、OJT体制)

- キャリア形成支援(資格取得補助、定期面談)

制度名だけではなく、「どんな社員がどのように利用しているか」といった事例も併せて掲載すると、より信頼性の高いコンテンツになります。

求職者の心をつかむデザインと導線設計

使いやすさと印象の良さで応募率が変わる

どれだけ内容の濃い採用サイトを作っても、求職者が「見づらい」「どこから応募すればいいのか分からない」と感じてしまえば意味がありません。サイトのデザインや導線設計は、“情報の質”と並ぶほど重要な要素です。

特にスマートフォンでの閲覧を前提にした設計は、もはや必須といえるでしょう。

スマホ対応でエントリーのハードルを下げる

2025年現在、求人検索の約80%はスマートフォンから行われているという調査もあります(参考:Indeed調べ)。にもかかわらず、いまだにスマホでの表示が崩れている採用サイトも少なくありません。

スマホ対応を行う際は、以下のポイントに気をつけましょう。

- フォントサイズを読みやすく調整

- 余白を適度にとり、押し間違えを防ぐ

- ボタンやリンクを画面下部に配置し、親指で操作しやすくする

スマホでのストレスを減らすことが、そのまま応募率の向上につながります。

導線設計の工夫で「応募したくなる」サイトへ

採用サイトでは、「見たら終わり」ではなく、「見て行動してもらう」ことが目的です。

導線設計とは、その行動をスムーズに促す“地図”のようなもの。

以下のような工夫を加えることで、コンバージョン率を上げることができます。

- 各ページの下部に「エントリーフォームへのリンク」を設置

- 社員インタビューや職場紹介の直後に「応募はこちら」ボタンを配置

- 「中途採用」「新卒採用」など対象者ごとの応募ページを分ける

また、「どのページで離脱されているか」をGoogleアナリティクスなどで確認し、必要な改善を繰り返すことも大切です。

ファーストビューで惹きつけるブランディングも重要

ページを開いた瞬間、ユーザーが「なんか良さそう」と思えるかどうか。

それが“ファーストビュー”の役割です。ファーストビューでは以下のような情報を配置すると効果的です。

- キャッチコピー:「未来をつくる、あなたの技術」

- ビジュアルイメージ:工場で働く若手社員の笑顔や、製品が完成するまでの様子

- CTA(Call To Action):まずは職場を見に来てください!▶見学エントリー

印象の良さが、無意識のうちに応募意欲を高めてくれるのです。

採用サイト制作で意識したいEEATの考え方

EEATを意識することで信頼される採用サイトに

Google検索での評価を高め、応募者からの信頼も得るには、「EEAT」の考え方を採用サイトに取り入れることが重要です。

EEATとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、近年のSEOにおいても最重要視される要素です。

これは単なる検索順位のためだけでなく、「この会社なら信頼できる」と求職者に思ってもらうためにも欠かせない視点です。

Experience(経験)を伝えるには「社員の声」や「現場の写真」

経験とは、“実際にその企業で働く人のリアルな体験”を指します。

よくある言い回しやテンプレート文ではなく、現場で働く社員の「等身大の言葉」こそが、求職者に届くコンテンツになります。

たとえば以下のような表現が有効です。

- 「未経験で入社した私が、半年後には製造ラインのリーダーに」

- 「最初は機械に触るのも怖かった。でも、今では新人教育を任されています」

こうしたストーリーは、閲覧者の共感を生み出し、応募への後押しとなります。

Expertise(専門性)は事業内容や技術力の明示で伝える

製造業における「専門性」は、まさに企業の“強み”です。

どんな業種に属し、どのような技術を活かして製品を生み出しているのか。それを丁寧に、初心者にもわかりやすく説明することで、信頼性が増します。

たとえば、

- 「当社は自動車部品の精密加工で、国内シェア40%を誇ります」

- 「ISO9001取得済み。月産10万個以上の安定供給体制を構築」

といった具体的な実績や取得資格などを、ビジュアルとともに紹介しましょう。

Authoritativeness(権威性)は社外評価の掲載が効果的

企業が信頼されるためには、外部からの「お墨付き」が強い武器になります。

たとえば下記のような要素が、権威性を高めるコンテンツです。

- 取引先企業の一覧(特に大手メーカーや有名企業との実績)

- メディア掲載情報(業界紙・テレビ・新聞)

- 表彰歴やコンテスト受賞など

ただし誇張せず、事実に基づいて掲載することが重要です。信頼性を損なわないためにも、最新情報を更新し続けましょう。

Trustworthiness(信頼性)は“誠実さ”で構築する

信頼性を高めるために大切なのは、「企業として誠実である」という印象を与えることです。

以下のような対応や表現が、Trustworthinessの向上に直結します。

- 個人情報保護方針やプライバシーポリシーの明示

- 応募後のフローを丁寧に説明(面接回数、期間、担当者名など)

- 社長メッセージや経営理念を丁寧に掲載

また、採用に関して「嘘をつかない」「誇張しない」という姿勢も非常に大切です。見る人はその“空気”を敏感に感じ取ります。

効果検証と改善を続ける運用術

採用サイトは“作って終わり”ではない

立派な採用サイトを作っただけで満足していませんか?

実は、採用サイトの真価は「公開した後」に問われます。

採用サイトは一種の“営業ツール”です。放置せず、データに基づいて検証し、定期的に改善を加えていくことが、人材獲得力を高めるカギになります。

まずはアクセス解析で「現状把握」からスタート

効果的な運用を行うには、まず現状を“見える化”する必要があります。

以下のようなツールを活用しましょう。

- Googleアナリティクス:アクセス数、ページ滞在時間、離脱率など

- Googleサーチコンソール:検索流入キーワード、表示順位

- ヒートマップツール:どこを読まれているか、どこで離脱しているか

たとえば「社員インタビューのページはよく読まれているけど、応募ボタンのクリックが少ない」といった傾向が分かれば、改善ポイントが明確になります。

KPIを設定し、数値で評価する

改善には“評価指標”が欠かせません。

採用サイトにおけるKPI(重要業績評価指標)は、以下のようなものが考えられます。

- エントリーボタンのクリック数

- エントリーフォームの送信数(コンバージョン数)

- 採用ページの閲覧数

- 滞在時間や直帰率

月ごとの数値を記録し、変化を観察していくことで、季節要因や改善策の効果も見えてきます。

PDCAを回し続けることで成果が見える

採用サイトは、一度作って終わりではなく、Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Act(改善)のPDCAサイクルを回すことが肝要です。

たとえば以下のような改善事例があります:

- 「応募が少ない職種」はキャッチコピーや仕事内容を変更

- 「離脱率が高いページ」は構成を見直し、動画を追加

- 「アクセスが集まらない」場合はSEO対策やSNSとの連携を強化

改善を重ねることで、応募者の質と量の両方を高めることができます。

ATS(採用管理システム)との連携で効率UP

採用サイトをただの「案内板」で終わらせず、ATS(Applicant Tracking System)=採用管理システムと連携することで、運用の効率を大きく向上させることが可能です。

ATSを活用すれば、

- エントリー情報の自動管理

- 応募者との一元管理された連絡

- 応募者の進捗可視化

が可能となり、採用担当者の業務負担を減らしながら、応募者への対応品質も向上します。

費用はかかりますが、中長期的には高い費用対効果が期待できるツールです。